Украшением старой части Никополя раньше были старинные купеческие дома, построенные более 100 лет назад. После революции 1917 года, купцы, как прослойка общества, исчезли навсегда, оставив после себя свои дома-магазины. Рассказываем, как зарождалось купечество в Никополе и какими были никопольские купцы ХІХ века.

Зарождение купечества

С самого момента своего развития Никополь довольно быстрыми темпами развивался как торгово-ремесленный городок. Этому сопутствовал ряд факторов: удобное расположение на берегу Днепра, регулярное судоходство к черноморским портам и первоклассная пристань. Все это способствовало развитию торговли, а впоследствии и появлению купечества. По Днепру на торговых суднах везли тысячи пудов самых разнообразных товаров: дерево, хлеб, деготь, уголь и многое другое. Никополь был перевалочным пунктом для торговли зерном. Отсюда хлеб, который закупали у крестьян и помещиков, отправлялся сначала на Херсон, а затем и за границу. В городе было около 10 хлебных амбаров, которые во время жатвы были заполнены зерном доверху.

Был построен Гостиный двор, куда приезжали купцы из Александровска (современное Запорожье), Херсона и других городов. В документе «Статистическое описание местечка Никополь за 1860 р.» так описана торговля в Никополе: «К югу от главной церкви Никополя возведены в два ряда красивые деревянные лавки, по количеству которых 33, они принадлежат местным купцам и мещанам; в этих магазинах есть товары мануфактурные и фабричные Российского и иностранного производства, галантерейные, бакалейные колониальные, железные, чугунные, стальные, медные, посуда фарфоровая, фаянсовая, хрустальная и стеклянная российского и иностранного производства, изделия для крестьянского быта, мелочные товары и вина - российские и иностранные, для которых есть два погреба; одним словом в этих магазинах есть все вещи для мундиров, городского и сельского хозяйственного обзаведения и все вещи для продовольствия; к югу от этих магазинов расположена обширная площадь, на которой бывает съезд в базарные дни».

Дом купца Роя. Конец ХІХ века.

Дом купца Роя. Конец ХІХ века.

Но не все так просто было в становлении никопольского купечества. Этнограф Афанасьев-Чужбинский, который в середине ХІХ века посетил Никополь, так описывает торговлю: «Особенно местная торговля Никополя поднялась в последнее время, когда находились здесь Крымское соляное правление и военный госпиталь, а рядом расположены были полки, кроме войск, постоянно переходили в большом количестве. Вот было золотое время для торговцев, и действительно в Никополе продавались многочисленные роскошные вещи, которые не всегда найдешь в каком губернском городе. В нормальном же своем состоянии Никополь имеет лишь необходимое для его неприхотливых жителей и окрестных помещиков, которых, впрочем, нельзя сказать, чтобы было очень много. Богатых магазинов нет, потому что нет и значительных капиталистов, и, если кто-то и имеет достаточные деньги, тот занимается операциями другого типа, чем розничная торговля за прилавком. Образованных людей из купечества решительно нет в Никополе: все это воспитывалось, как говорится, на медных деньги, и можно считать, что эти герои весов и аршин совершенно незнакомые даже с первоначальным правилами бухгалтерии. Торгуются здесь на кое-как, с ужасной силой за каждую копейку, отчасти и из-за недовеса и недомера, и поэтому коренное правило: что если не всегда можно обмануть коренного жителя, то проезжего непременно следует, продав ему плохой товар за лучший. Это общий недостаток всех мелких городков, хотя, впрочем, и большие недостаточно далеко двинулись вперед относительно купеческого образования».

Были и такие купцы, которые в целях получить страховку, сами поджигали собственные амбары, которые приходилось тушить пожарной команде. Так как тушили пожары с помощью бочек с водой, которую подвозили на лошадях, то зачастую все успевало выгореть дочиста.

Одной из самых колоритных фигур среди никопольских купцов того времени была купчиха Мария Турбаба, которая железной рукой держала в Никополе винный погребок, где подавали неплохие привозные вина. Поначалу тут всем руководил ее муж Федор Турбаба, но после его скоропостижной смерти у руля встала его вдова . Эту сильную и волевую женщину весьма суровых правил смело можно назвать одной из первых женщин-предпринимательниц нашего города. Несмотря на то, что она была женщиной, с ней считались, так как она умело управляла бизнесом крепкой хозяйственной рукой.

Мария Турбаба

Мария Турбаба

Удобное расположение возле пристани привлекало в питейную не только местных жителей, но и тех, кто приплывал в Никополь по Днепру. И моряки, и пассажиры не прочь были отведать вина в погребке Турбабы. Как только в городе узнавали, что в погребок приехала свежая партия вина, то тут же сходились почитатели алкоголя со всей округи и дегустировали вино до поздней ночи. Об этом заведении писал даже публицист Александр Герцен, что это был единственный парламент Никополя, поскольку там, ну очень уж, любило собираться мужское население Никополя, в том числе и полиция, где и проходили весьма обильные возлияния Бахусу.

Примерное соотношение тех, кто жил в старом Никополе, дает статистика конца 60-х годов 19-го века: дворян – 111, духовенства – 27, купцов – 345, мещан – 1156, государственных крестьян – 4488, вольных матросов – 1523. Большинство домов, в которых жили купцы, имели упрощенную трактовку первых этажей и усложненную пластическую обработку вторых.

Купцы-меценаты

Постепенно, с развитием торговли, выросло новое поколение купцов, которые стали уже меценатами города. Они открывали и содержали школы (в городе до сих пор помнят Бабушкину школу, которую содержала купчиха Бабушкина), жертвовали деньги на церковь и приюты. За свой счет делали Никополь красивее, чище и современнее.

Одним из таких был купец Ерлашов. Это был энергичный и инициативный человек, круг интересов которого не ограничивался только торговлей. Особое внимание Игнат Иванович уделял содержанию городского сада (ныне парк Пушкина). Он много сделал для того, чтобы сад стал любимым местом отдыха никопольчан. Это была его гордость и предмет постоянных забот. К набережной Днепра вели аллеи, усыпанные речным песком, по которым гуляла хорошо одетая публика, а вдоль аллей изобиловало около 100 сортов роз, выписанных из Парижа. В музыкальной раковине по вечерам играл духовой оркестр.

Группа молодежи возле могилы Ивана Сирко. Среди них купец Ерлашов (в соломенной шляпе).

Он способствовал не только культурному развитию города, но и развитию научно-технического прогресса в нем. На свои личные средства Игнат Иванович построил и держал в Никополе водную спасательную станцию, провел в Никополе первую телефонную сеть. На его средства была построена первая электростанция, которая давала электроток на 4 улицы города: Никитинскую, Запорожскую, Екатеринославскую и Преображенскую.

Кроме того, Ерлашов первым привлек своих земляков к тогдашнему чуду цивилизации — кинематографу. В доме напротив городского сада он организовал немое кино «Иллюзион», где демонстрировал фильмы с участием известных кинозвезд.

С каждым годом появлялось все больше разнообразных магазинов. Владельцем крупнейшего в Никополе гастронома на углу улиц Херсонской и Екатеринославской (ныне Никитинской) был купец Железняков (здание сохранилось и до сегодняшнего дня). Это был тогдашний супермаркет, в котором можно было купить совершенно все. Об этом говорил и сам вид магазина — реклама, внутренний интерьер, а также широчайший ассортимент продуктов (коньяк, икра паюсная и кетовая, кофе в зернах, сардины заморские, сыр голландский со слезой, копченые колбасы разных сортов, конфеты шоколадные с ромовой начинкой и многие другие). В гастрономе Железнякова можно было взять продукты в долг (такой своеобразный кредит). На праздники, особенно на Новый год, магазин был переполнен покупателями.

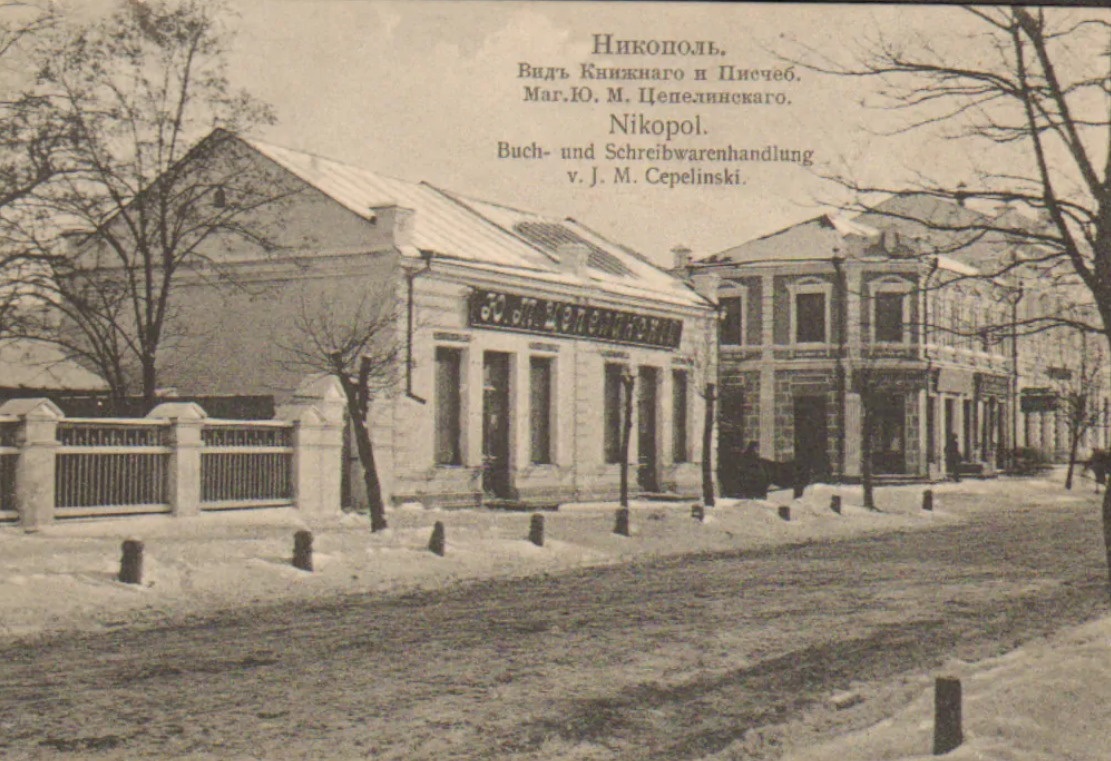

На Екатеринославской улице купец Тимофеев торговал бакалейными товарами, купец Ганин — кондитерскими изделиями, Варшавский, Бродский и Северский — изделиями, Ямпольский и Вайнштейн — книгами и канцелярскими товарами.

Лучшее помещение Никополя на Екатеринославской улице принадлежало купцу Гусеву (бывшее здание музея). На первом этаже дома велась оживленная торговля мануфактурой, а на втором этаже были его жилые помещения.

Для развития местной промышленности нужны были деньги. Поэтому в Никополе было создано «Общество взаимного кредита», с целью давать своим членам, необходимый для их оборотов капитал. Управляющим его был Яков Ветчинкин. Кроме того, было два ссудо-сберегательных общества и Союз мелкого кредита. Наблюдалось развитие банковского капитала. Возникали филиалы крупных российских банков: Петроградского коммерческого банка, Азово-Донского банка, Российского банка для внешней торговли.

С купцами были связанны и забавные истории. Старожил города Павел Копп в своих “Записках бойцовского петуха” приводит такую историю, когда купец Хныков привез в Никополь попугая, которого он выкупил в Одессе у моряков. Как оказалось, пернатый умел разговаривать, но жизнь среди суровых морских волков наложила на его речь свой отпечаток. Попка выдавал фразу, которая сплошь состояла из непечатных выражений. Так как развлечений в те времена было немного, то, когда купец выставлял клетку с попугаем на окно, тут же собиралась толпа местных, которые ухохатывалиь над издаваемой им нецензурщиной.

Ежегодно в городе, кроме обычной торговли, проводились 4 ярмарки, на которые приезжали купцы из других местностей. На ярмарку съезжалось много народу: купцы из Александровска, Долгинцево, Херсона, Одессы и многих других городов Приднепровья. К ярмарке заранее готовился весь город. Открывались постоялые дворы и гостиницы, которых в Никополе было восемь.

Местные ремесленники также продавали тут свои изделия. Старожилы рассказывали, что в день ярмарки купец Ключаров, который торговал обувью, вывешивал на дверях своего магазина огромную калошу, в которой могли свободно поместиться двое детей. Как грибы, росли ветчины, корчмы, буфеты, рестораны. Прямо на Ярмарочной площади строились печи, на которых круглосуточно готовилась сытная пища для простого торгового люда. На ярмарках всегда устраивались всевозможные развлечения: выступали бродячие актеры, певцы, кобзари, лирники, циркачи и шарманщики.

Таким был Никополь купеческий, который навсегда канул в лету. В память о тех временах остались улочки со старыми купеческими домами. Увы, уже лишь жалкие тени былого великолепия. Когда-то давно в этих домах была жизнь. На первых этажах шла бойкая торговля, а на вторых — купеческие семьи жили своим укладом. Тут купеческие дочки мечтали о возлюбленных, почитывая романы из общественной библиотеки, а сыновья — возглавить отцовский бизнес. Цепелинские и Гусевы, Железняковы и Турбабы, Тимофеевы, Ганины и многие другие. Они жили и торговали, внося свой вклад в экономическое, социальное и культурное развитие Никополя. Сейчас их имена остались лишь на фотографиях из никопольских фото- ателье, которые хранятся в музее, а их дома - частично разрушаются, частично заколочены. Где-то еще теплится жизнь, в некоторых развивается новый бизнес. Но, в большинстве своем, тот купеческий квартал, который мог бы стать жемчужиной нашего города с каждым годом исчезает все быстрее и быстрее, оставляя после себя лишь груду черепицы, кирпичей и вековой пыли.